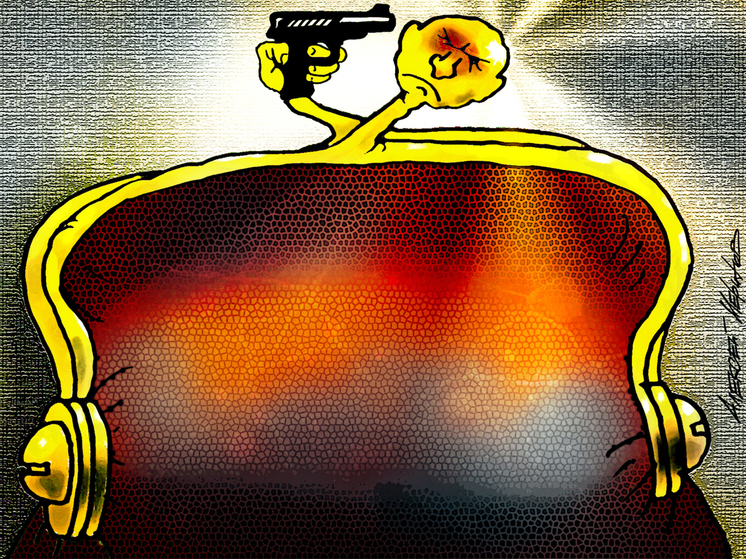

Экономисты оценили последствия снижения ключевой ставки для кредитов, вкладов и инфляции

Случившееся этим летом снижение ключевой ставки с 21% до 18% стало лишь началом цикла смягчения денежно-кредитной политики ЦБ. Эксперты допускают дальнейшее падение «ключа» к отметке 16% уже в сентябре. Однако прогнозы остаются неоднозначными: одни аналитики ожидают облегчения долговой нагрузки населения и удешевления ипотеки в 2026 году, другие предупреждают — ослабление рубля, рост тарифов и подорожание топлива могут ограничить потенциал смягчения. Вкладчики уже сталкиваются с уменьшением доходности депозитов, тогда как проценты по кредитам снижаются гораздо медленнее. Наиболее ощутимые изменения прогнозируются в ипотечном сегменте, где даже небольшое снижение ставки даст значительный эффект для семейных бюджетов, хотя рост цен на жилье может этот выигрыш нивелировать. О том, как ключевая ставка влияет на экономику и на жизнь обычных граждан, на онлайн-конференции в «МК» рассказали главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев и эксперт компании ForexBY и проекта InvestArena Марк Гойхман.

: — Инфляция — ключевой фактор, но есть и дополнения. Мы увидели замедление роста ВВП. Это тревожный сигнал: высокая ставка делает кредиты дорогими, бизнес ограничивает заемные ресурсы, население меньше берет потребкредиты, и все это замедляет экономическую активность. Более того, многие эксперты предупреждают о риске рецессии в ближайший год. Поэтому снижение ставки стало необходимым для удешевления кредитов и стимулирования потребительского спроса и бизнеса. Совпали два фактора: падение темпов роста ВВП и возможность снизить ставку на фоне снижающейся инфляции. В итоге шаги Центробанка можно оценить как вполне оправданные.

: — Главный ориентир для Центробанка — уровень инфляции. Весной появились первые признаки ее замедления: если в начале марта годовая инфляция составляла 10,3%, то затем она начала снижаться. Снижение было незначительным, но для Банка России этот сигнал оказался очень важным. На это обратили внимание и его оппоненты, указывая: раз регулятор сам опирается на инфляцию, а она идет вниз, значит, нелогично удерживать ставку на уровне 21%. Несмотря на то что инфляционные ожидания оставались высокими, ЦБ в июне все же снизил ставку сначала на один процентный пункт, а затем еще на два.

: — Центробанку становилось все труднее игнорировать критику. Хотя, если вспомнить декабрь 2023 года, тогда при высокой инфляции и росте инфляционных ожиданий регулятор, вопреки ожиданиям, ставку не повысил. В текущей ситуации инфляция начала снижаться, и ЦБ решил попробовать смягчить политику, заодно не обостряя дискуссию с оппонентами.

: — Реакция есть, и она заметна. Мы помним, что еще недавно ставки по депозитам превышали 20–22%, доходя даже до 23% в зависимости от срока вклада. Сейчас, после снижения ключевой ставки, депозиты на год предлагаются уже под 12–15%. По краткосрочным вкладам — около 13–14%. Это уже не те «сверхдоходные» 20%+. Соответственно, и кредиты для бизнеса стали ощутимо дешевле. То есть адаптация банковского сектора идет достаточно быстро, и это было ожидаемо.

: — Да, это так. Вот интересное наблюдение с Московской биржи: у многих вкладчиков есть мечта — получать «вторую зарплату» за счет процентов по вкладу. Сейчас, чтобы получать доход, равный средней зарплате в 100 400 тысяч рублей, нужно иметь на депозите от 8 до 22 миллионов рублей. Год назад достаточно было примерно 5 миллионов. То есть порог входа заметно вырос. Причина в том, что у банков сейчас нет дефицита ликвидности, деньги в системе есть, конкуренции за вкладчиков практически нет. Кроме того, ожидается дальнейшее снижение ключевой ставки, и банки заранее сокращают доходность по депозитам быстрее, чем снижают проценты по кредитам. Кредитные ставки пока удерживаются на прежнем уровне, потому что ключевая ставка еще не опустилась настолько, чтобы заметно повлиять на стоимость заимствований. В итоге получается, что разрыв между доходностью вкладов и ставкой ЦБ шире, чем между ставкой ЦБ и кредитами. Для вкладчиков это, конечно, неприятно, но такова рыночная ситуация.

: — Объяснение простое. Депозиты — это расходы банка, кредиты — его доходы. Естественно, банк охотнее снижает проценты по вкладам, чтобы меньше платить вкладчикам, и не спешит уменьшать проценты по кредитам, так как не хочет терять прибыль.

: — Инфляция действительно снижается, хотя многие этого не ощущают, особенно когда видят цены на заправках. Но если смотреть официальную статистику, годовая инфляция — менее 9%. При этом ставки по депозитам заметно выше этого уровня, так что они по-прежнему выгодны. Пока сохраняется такая разница, держать деньги на депозитах имеет смысл.

: — Сейчас складывается редкая ситуация, когда проценты по вкладам превышают инфляцию. По прогнозам, к сентябрю ключевая ставка может снизиться примерно на 1 п.п. — до 17%. Это в перспективе приведет и к снижению ставок по кредитам. Банки не могут уменьшить их прямо сейчас, потому что привлекают ресурсы у ЦБ по текущей высокой ставке рефинансирования. Поэтому, если деньги нужны срочно — кредит придется брать сейчас, но если есть возможность подождать, лучше отложить: к концу года и особенно в следующем кредиты могут подешеветь до 14–15%. Для ипотечных или автокредитов это существенная разница. Что касается депозитов — пока они дают доход выше инфляции, разумно сохранять вложения хотя бы до окончания срока вклада.

: — Ситуация с ипотекой похожа на общую картину по кредитам. Да, ставки понемногу снижаются, но пока ипотека остается тяжелым финансовым бременем для заемщиков. Кто-то может позволить себе взять кредит даже при нынешних условиях, но для подавляющего большинства это сложно. Снижения ставок недостаточно, чтобы сделать ипотеку действительно доступной. К тому же многие программы льготной ипотеки были свернуты или серьезно урезаны, что сильно ударило по рынку.

: — С ипотекой все же есть нюанс: из-за больших сумм кредита даже снижение на 1–2 процентных пункта дает ощутимый эффект. Если ставка падает с 18 до 16%, ежемесячный платеж уменьшается заметно. Но важно учитывать и цены на недвижимость. Когда ставки снижаются, спрос на жилье растет, что толкает цены вверх. Поэтому в реальности выигрыш от уменьшения ставки может частично «съедаться» ростом цен. В каждом конкретном случае решение нужно принимать индивидуально — иногда эти факторы уравновешивают друг друга.

: — Мне кажется, мы переоцениваем роль ключевой ставки. Складывается впечатление, что стоит ее чуть поднять или опустить — и экономика сразу реагирует. На деле это не так. В экономике есть и налоговая нагрузка, и административные барьеры, и многие другие факторы. Да, ЦБ уже дважды снижал ставку, но ускорения роста ВВП мы не видим. Более того, есть тревожные сигналы: например, объем входящих платежей через Банк России в июле упал более чем на 8% относительно среднего уровня второго квартала. Раньше сам ЦБ называл этот показатель одним из индикаторов экономической активности, а сейчас почему-то на него не ссылается. Получается, снижение ставки пока не дает ощутимого эффекта для экономического роста. В прогнозах самого ЦБ по ключевой ставке на конец года фигурирует диапазон 16,3–18%. Вероятность дальнейшего снижения велика, но я бы оценил ее примерно в 60%. В то же время около 40% остается за сценарием, так что процесс может остановиться, особенно если проявятся внешние риски: геополитика, санкции, новая волна инфляции. ЦБ сам предупреждает: не стоит ждать последовательного и гарантированного снижения.

: — Опасность в том, что инфляция может снова ускориться. И здесь большую роль играют инфляционные ожидания. По данным опросов, они выросли с 13% летом до 13–15% в августе. Если люди уверены, что цены будут расти, они активнее тратят деньги, стимулируя рост цен уже сейчас. Геополитика — еще один непредсказуемый фактор: она может сыграть как в сторону снижения инфляции, так и наоборот. Плюс бюджетные риски: если дефицит будет расти и расходы государства увеличатся, это тоже усилит инфляционное давление. Поэтому ЦБ осторожно говорит о средней ставке в 16,3% к концу года, но оставляет себе пространство для маневра. Вполне возможно, что ставка останется на уровне 17–18% и дальнейшего снижения не произойдет.

: — Текущая дефляция во многом связана с сезонным плодоовощным фактором. Август — время сбора урожая, и это временно снижает цены. Но эффект очень ограниченный: последняя недельная дефляция составила всего 0,04% — практически незаметно. При этом, например, в августе огурцы подорожали на 5%, что вызывает вопросы: сезон-то вроде идет, а цены растут. Это тревожный сигнал, показывающий, что действие плодоовощного фактора может быстро закончиться. Я думаю, максимум через неделю-две снижение инфляции за счет урожая завершится.

Есть и отложенные факторы: повышение тарифов естественных монополий и коммунальных услуг. Их эффект проявляется не сразу, а через месяц-два, когда бизнес и население начинают перекладывать эти расходы в цены. Плюс остается риск ослабления рубля. Все это может поддерживать инфляцию на более высоком уровне.

Взрывного роста цен ждать не стоит — Банк России держит ситуацию под контролем, но и слишком оптимистичных прогнозов делать не следует. Цель по инфляции в 6–7% до конца года вряд ли будет достигнута, скорее мы увидим около 10% годовой инфляции, и это уже будет неплохим результатом.

: — Сейчас официальная инфляция — около 8%. Сезонный фактор заметен: в августе картофель подешевел на 11%, помидоры — на 7%, лук — на 7%. Огурцы, наоборот, стали дороже — это исключение, но в целом мы видим сезонное удешевление овощей. Однако куда более серьезный фактор — цены на топливо. С начала года бензин в опте подорожал на 32%, и это бьет рекорды. Топливо влияет на все: доставку, логистику, себестоимость товаров. Поэтому именно рост цен на бензин и коммунальные услуги способен ограничить дальнейшее снижение инфляции. ЦБ рассчитывает на 6–7% в 2025 году, но есть риск, что инфляция окажется выше — 7–8% и даже больше.

К этому добавляется риск ослабления рубля. Август традиционно называют сложным месяцем для российской экономики, но, возможно, в этом году августовские трудности перенесутся на сентябрь. Курс может слегка снизиться — до 84–85 рублей за доллар. Само по себе это не критично, но в совокупности с другими факторами под конец года может усилить инфляционное давление и ограничить возможности для снижения ключевой ставки.

: — Август переносится на сентябрь… А может быть, и дальше — на октябрь с ноябрем.